全國統一學習專線 8:30-21:00

來源: 南京安生學校 編輯:佚名

春天到了,去踏青;夏天到了,去避暑;秋天到了,去采摘;冬天到了,去玩雪;這是玩耍,旅游。

去老山山麓,吟詩,寫生,植物分類,野外求生,這是綠色PBL;赴雨花陵園,聆聽英烈事跡,抄寫革命家書,測量雨花石子,探尋雨花成因,這是紅色PBL;登牛首山上,觀佛塔風格,量建筑高低,搭穹頂模型,嘆力學神奇,這是金色PBL。

2022年11月4日,南京安生學校初中生的牛首山之行,不是秋游,是又一次的科學與人文相結合的建筑研學之旅……

看一看!驚嘆

佇立山腳,正前方,一座仿唐建筑風格的九層佛頂塔矗立眼前:藍天下,白云間,非仰視不見其頂;

登上山腰,視野頓時開闊:仿唐高塔的左前方,一座現代穹頂建筑赫然眼前,這就是榮獲中國建筑界最高獎“魯班獎”和“詹天佑獎”的佛頂宮;

從佛頂塔、佛頂宮之間望去,牛頭禪院更上一層;遠遠望去,禪院內一座古色古香的弘覺寺塔,掩映在翠綠、橘紅、金黃的秋葉之間。

看,是研學的基礎;看得好奇,好奇生疑,疑而啟思。

問一問!深切

“佛頂宮”穹頂的外面,為什么全是“凸起”的棱體?一位同學好奇地問。

一位同學腦洞大開:這是菩薩頭頂上的“鬈發”,相似形嘛!一位同學似有所悟:是釋迦摩尼的頭頂;另一位同學補充:托爾斯泰也是“鬈發”,波浪更大(《托爾斯泰》,八上二單元課文)。

好奇的潘多拉盒子一旦打開,問題就一個個提出來了。

“這塔屋檐上的柱子為什么是直的?”

“這個是榫卯,這個是斗拱,這個是瓦當,歷史老師給我們講過!”

站在塔前,經過一番“刨根究底”,學生知道:佛頂塔是一座仿唐建筑,塔高約88米,九級四面;與對面明代弘覺寺塔**的不同是,斗拱碩大,屋檐深遠,端莊大氣,氣勢恢宏。

榫卯結構探尋中,有學生見到歷史課學過的“螭(chī,傳說中的龍)吻”——龍頭魚身的一個神獸,便問:“怎么只有這一個脊獸啊,‘騎鳳仙人’呢?”

在場的**人員大吃一驚,問學生從哪得知“脊獸”這個專業術語?原來,去年《文物探秘》CAS課“中國古建之美”歷史專題中,學生已初識古建之美、初知古建之型。

實地觀察,建筑實物得到再認,課堂知識得到印證。

同學們邊走邊看,邊走邊問,邊問邊討論,邊問邊記錄,頗有所得:牛首山上,集宮殿、佛塔、寺廟、園林于一體,融建筑、佛教、考古、園林的歷史與文化于一體;原來,過去不太了解的牛首山,還真是別有洞天,不同凡響。

學一學!震撼

佛頂宮的穹頂,有什么神奇?請跟隨同學們一起來到“力學之美”大講堂。

一雙雙筷子,開啟了穹頂受力之旅。學生用力掰斷一根筷子,再用力掰斷20根筷子,直接感受力的存在——參與其中,興趣濃厚。

什么是力?力學之父是誰?

課堂講解,從阿基米德講到柏拉圖,追溯到亞里士多德,最后再到牛頓。力學課堂將理論知識鋪墊得極其到位。

從物質結構本身,結合相應生活例舉讓學生感受結構在各種外力效應、溫度效應、誤差效應,以及支座形變效應等各種效應作用下的承載受力情況,引導學生:如果用筷子圍成一個形狀去建造房屋,你覺得什么樣的結構更穩定。

學生們脫口而出:“三角形。”

課堂從室內搬到室外。

學生實地觀察,佛頂宮大穹頂,南北長約220米,東西寬約160米;大穹頂結構體由兩棵大型樹狀結構柱,2棵小型樹狀結構柱和全鏤空鋁合金穹頂三部分結構組成空間結構體系,這是綜合了南京夏日高溫、熱島效應等因素。

同學們觀察穹頂鏤空結構既欣喜又震撼。欣喜,是因為與他們自己所說一樣,鏤空位置皆是最穩固三角形結構;震撼,是穹頂之大、穹頂之美、穹頂之力,從未見過。

“力學之美”大講堂,好似一場及時雨,解學生求知之渴,尤其是尚未學習“力學”的七、八年級學生。

知識,就是力量。力學知識,是探究穹頂之美的鑰匙;科學知識、科學探究,是學生未來走向創造的力量。

測一測!體驗

一座佛頂塔,一座弘覺塔,雙塔對峙,極有意思。

佛頂塔外,老師問:“記得上課說過的比薩斜塔嗎?如果地基不平,建造的塔很容易傾斜;但是你怎么知道現在我們腳下是水平的呢?”

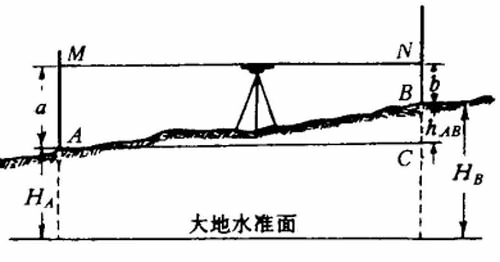

水準測量是利用水準儀提供的水平視線,借助于帶有分劃的水準尺,直接測定地面上兩點間的高差。如圖所示,在地面點A、B兩點豎立水準尺,利用水準儀提供的水平視線,截取尺上的讀數a、b,則A、B兩點間的高差hAB為:

老師又問:“如果高度差為0,說明什么?”很多學生想到并回答:“說明水平,說明地是平的。”

為了驗證這個“結論”,學生立即開始進行測量——

**步:觀察水準儀是否調平;

第二步,眼睛通過水準儀目鏡觀察境內十字準星,一遍尋找一遍調節焦距;

第三步,找到十字準星后對準遠處標尺,讀出數值;

第四步,;不斷改變標尺位置多次多處數據作差值。

結果:差值幾乎為0——佛頂塔所在廣場幾乎是水平的。

搭一搭!合作

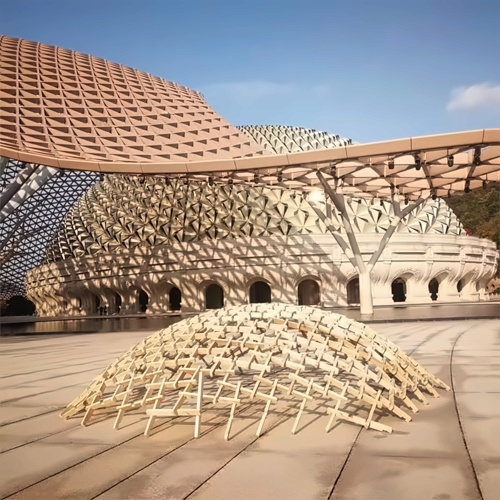

研學的高潮時刻到了——搭建穹頂模型。

穹頂就像是一個倒扣的碗。施工前必須要作精密的數學計算,整個結構體的應力要能達到“平衡”,不然沉重的穹頂會造成底下支撐它的圓形墻體開裂。

同學們對穹頂的探究、手繪、測繪后,動手搭建模型,感受、體驗三角形在建筑中的使用。

同學們分為6個小組。通過擊鼓傳沙*的趣味游戲,決定搭建穹頂結構的順序和方式;小組長爭先恐后地搶答題卡和搭建木料(榫卯材料),然后各自搭建自己小組的模型,感受三角形和球形的結合轉化,感受各種角度的“力”和“平衡”。

最后,全體同學通力合作,將各組小模型合理利用、有效組合,搭建了一個由300多個榫卯(件)組成的巨大的、堅固的穹頂。

一個奇妙的時刻到來了,一個奇妙的景象誕生了——身后,是建筑學家們、建筑工人們創造的建筑奇跡,佛頂宮穹頂;眼前,是初中生們、研學研究的學子們搭建的穹頂模型:一上一下,一大一小,相互映襯,“距離”是這樣的“近”!

回望佛頂宮,一場有趣、有悟、有得的建筑探究之旅結束了。

有人也許不以為然:“問”,并非石破驚天;“學”,亦非高深科學;“搭”,更非驚世發明;……

不!這不是學生的探究;中學生的研學探究,就是這樣:激發興趣,學習方法,養成習慣,播下好奇、探究的種子,培育愛好科學、嘗試創造的精神,滋養獨立擔當、團結合作、積極進取、報效國家的美好人格;……

南京安生學校報名、校園參觀及了解招生動態,請: ,或通過下方報名通道登記。